Intervenant·es :

- Alain FRUGIÈRE, directeur de l’INSPE de Paris et président du réseau national des INSPE

- Matthieu VAUDIN, IGESR, président des jurys du CAPES M2 et du CAPES L3

- Camille DEBRAS, IGESR, vice-présidente du jury du CAPES L3

Modération :

- Cédric BRUDERMANN, vice-président Formations de la SAES

- Christelle LACASSAIN, vice-présidente Études de la SAES

Cédric BRUDERMANN lance la TR en rappelant sa pertinence dans le contexte actuel de crise du recrutement dans l’Éducation nationale, avec depuis plusieurs années de nombreux postes non pourvus et une attractivité du métier en baisse. La réforme engagée en 2025 propose une réponse à cette crise qui repose sur deux axes :

- Ramener le concours à Bac + 3 pour recruter plus tôt et attirer davantage de candidat·es ;

- Renforcer la formation disciplinaire en Master avec une rémunération progressive et une prise de responsabilité encadrée.

Christelle LACASSAIN présente et remercie les trois intervenant·es (voir ci-dessus), qui ont accepté de venir expliquer la logique de la réforme, ses objectifs et ses modalités de mise en place aux niveaux du recrutement et de la formation.

Le recrutement

Matthieu VAUDIN commence par remercier le bureau de la SAES pour son invitation et présente les autres membres du directoire du CAPES L3 :

- Guillaume MARCHE, PR en civilisation américaine à l’Université Paris Est Créteil

- Daniel RUFF, IA-IPR Académie de Poitiers

- Catherine PLANKEELE, IA-IPR Académie de Limoges

- Mélanie HERMENT, IA-IPR Académie de Créteil

MV précise qu’il s’agira de fournir un maximum d’informations et de pistes au sujet un concours qui continue à se mettre en place et qui est inédit à Bac + 2,5 ans, sans « enfermer » ni le directoire ni le public de la table ronde. Des informations complémentaires, notamment sur la première épreuve d’admission, pourront être publiées sur https://www.devenirenseignant.gouv.fr/ d’ici fin 2025. Le rapport du jury sur la première session permettra aussi de mettre largement les choses au point.

MV ajoute que le directoire fera preuve de « souplesse » pour cette première session, prenant l’exemple de la pondération des notes à l’intérieur du barème de la première épreuve.

Cadrage du nouveau concours

Le changement principal en termes de cadrage est que les candidat·es pourront s’inscrire dès lors qu’ils et elles sont inscrit·es en L3 ou déjà titulaires d’une licence ou d’un diplôme supérieur.

La titularisation demeure au niveau M2, dans un continuum allant de la L1 à Bac + 8 : la licence à l’université, suivie de 2 années de formation pré-professionnalisante en Master, puis d’une poursuite de formation envisagée pour les 3 premières années après la titularisation.

Coexistence des deux concours

MV rappelle que toutes les disciplines ne sont pas concernées, mais que l’anglais est bien une de celles pour lesquelles les deux concours sont ouverts. Dans certaines disciplines, les dates des épreuves d’admissibilité des deux concours seront concomitantes. Cependant, dans les disciplines en tension (pour lesquelles le déficit d’enseignant·es est le plus criant), dont l’anglais fait partie même s’il n’est pas dans la situation la plus critique, cela ne devrait pas être le cas.

Le directoire conseille aux étudiant·es qui en ont la possibilité de s’inscrire aux deux concours. Les inscriptions au concours L3 ouvrent le 14 octobre (informations disponibles sur le site officiel).

Les épreuves d’admissibilité du concours M2 seront organisées entre le 10 et le 26 mars ; pour le concours L3, entre le 10 et le 27 mars : la préparation des candidat·es doit donc être achevée à l’horizon du 10 mars 2026.

Ainsi que précisé dans la note de service publiée au BOEN du 18 septembre 2025 (section 1.1.8. « Inscriptions multiples »), les candidat·es aux deux concours doivent dès l’inscription choisir celui des deux dont ils et elles souhaitent bénéficier en cas de double admission. Le ministère exprime la volonté de faire en sorte que les étudiant·es de M2 aient le bénéfice du concours M2 afin de réserver autant que possible le concours L3 aux étudiant·es de licence, volonté traduite dans la priorisation de l’affectation des lauréat·es à l’issue du concours : les candidat·es de M2 n’ayant réussi que le concours L3 ne seront en effet affecté·es qu’après les M2 ayant réussi le concours M2, avec ce que cela implique en termes d’adéquation avec les vœux d’affectation.

Les jurys des deux concours sont différents ; leurs directoires ont certains membres en commun mais restent distincts.

Les nouvelles épreuves

- Admissibilité : la principale nouveauté réside dans l’introduction d’un programme limitatif pour la première épreuve (sessions 2026 et 2027).

- Le nouveau concours L3 n’a aucune composante pré-professionnalisante, contrairement au concours M2 : quelles que soient les épreuves, il n’existe aucune attente en termes de connaissances ou compétences pédagogiques, même si la deuxième épreuve d’admission (entretien) invite à une forme de projection dans le métier.

- Le cadrage des épreuves, relativement large car commun à toutes les spécialités de la discipline « langues vivantes étrangères », est défini par le décret du 17 juin 2025 et consultable en ligne.

- MV présente la première épreuve d’admissibilité :

- elle a une durée de 5 heures et porte un coefficient 3.

- pour l’anglais, le choix a été fait d’un programme limitatif clairement articulé en littérature d’une part et civilisation d’autre part.

- MV répond à la critique éventuelle du choix de l’œuvre littéraire (The Great Gatsby, que certain·es pourraient juger trop classique et peu ambitieux) en rappelant que la préparation au concours ne fait pas partout l’objet d’un parcours spécifique dans les formations de licence.

- Il clarifie la « nature variée » des documents constituant le dossier, tout en rappelant la mise à disposition du sujet zéro : au moins deux documents qui peuvent être un extrait littéraire, un document iconographique assorti d’une consigne, une source secondaire, un texte journalistique, une citation d’ouvrage critique, etc.

- Le choix pour l’anglais a été fait de proposer deux exercices distincts, au lieu d’une synthèse comme au CAPES M2, par souci d’adéquation avec les dispositifs d’enseignement existant dans la plupart des formations de licence.

- Littérature et civilisation seront toutes deux évaluées chaque année.

- Le premier exercice, portant sur l’une ou l’autre, consistera toujours en un commentaire, exercice classique pour les étudiant·es de licence.

- Le second exercice, portant sur la discipline non couverte par le premier, pourra consister :

- en littérature :

- en un court passage de l’œuvre, assorti ou non d’une consigne, invitant les candidat·es à explorer un ou deux aspects spécifiques et à effectuer des micro-lectures ;

- en une citation de l’œuvre qui en illustre un aspect saillant à explorer et à resituer dans son économie générale ;

- en une citation critique à commenter en se limitant à quelques angles organisés et étayés par des exemples témoignant d’une bonne maitrise de l’œuvre.

- en civilisation :

- en un document iconographique assorti ou non d’une consigne (cf. sujet zéro) ;

- en une citation ou un court extrait d’une source primaire éventuellement mise en contexte ;

- en une citation ou un court extrait d’une source secondaire.

- Les objectifs évalués par le jury sur ce second exercice sont les suivants :

- capacité à bien circonscrire les enjeux que le support et la consigne éventuelle invitent à explorer ;

- capacité à mobiliser à bon escient une connaissance solide de l’œuvre ou de la question de civilisation afin d’étayer l’argumentation ;

- capacité à organiser la réflexion de manière construite, c’est-à-dire au minimum en paragraphes bien construits et bien articulés entre eux.

- Ce second exercice n’est ni une question de cours, ni un second commentaire de document, ni une dissertation. En cela, ni introduction ni conclusion ne sont nécessaires : si les candidat·es sont libres de commencer par quelques phrases de contextualisation ou de définition des termes présents dans la citation ou la consigne, il est inutile d’annoncer un plan ; de même, une conclusion ne faisant que reprendre le contenu qui précède est superflue. Le jury attend bien plusieurs paragraphes engageant plusieurs angles de lecture, mais sans visée d’exhaustivité (les candidat·es pouvant n’explorer que certains des angles repérés, à condition que cela soit bien réalisé)

- en littérature :

- L’épreuve ayant une durée totale de cinq heures, le jury recommande de consacrer entre 3 heures et 3h30 au premier exercice, et entre 1h30 et 2 heures au second.

- Comme au concours M2, une note égale ou inférieure à 5 à une épreuve d’admissibilité est éliminatoire. À cet égard MV insiste sur la composante linguistique, qui pénalise traditionnellement les candidat·es au concours M2 au sein de la deuxième épreuve écrite, et est toujours présente au concours L3.

Camille DEBRAS présente les trois autres épreuves.

- La seconde épreuve d’admissibilité (voir sujet zéro) comporte une première partie constituée d’un thème et d’une version, et une seconde partie consistant en une analyse critique de faits de langue.

- Elle a une durée de 4 heures et porte un coefficient 2.

- Les deux parties comptent chacune pour moitié de la note globale.

- Il est recommandé de consacrer deux heures à chaque partie :

- 1 heure pour le thème et 1 heure pour la version ;

- 2 heures pour l’analyse des trois faits de langue, soit 40 minutes chacun.

- La méthodologie est semblable à celle exposée dans le rapport du jury de la session 2025, quoique les attendus soient adaptés au niveau L3. CD salue sur ce point l’apport des collègues universitaires membres du jury.

- En thème comme en version, pour la session 2026 il s’agira d’extraits d’œuvres littéraires. Le jury n’exclut pas de proposer d’autres types de textes pour les sessions ultérieures : cela sera mentionné dans le rapport. La notation s’appuiera sur la gradation traditionnelle des erreurs (faux-sens, contresens, omission, etc.).

- Il n’existe aucun programme limitatif ni en phonologie ni en linguistique : les faits de langue porteront donc sur des « incontournables » de ce qui est traité en licence, ainsi qu’illustré par le sujet zéro.

- Les prérequis de la question de phonologie sont les connaissances fondamentales dans le domaine (transcription, description, conventions, normes et terminologie).

- La méthodologie de la question de linguistique est classique, en trois étapes : description, enjeux et analyse s’appuyant sur une argumentation organisée, claire et précise.

- Première épreuve d’admission : certains éléments de cadrage sont encore attendus, ce dont le directoire a conscience ; ils seront mis à disposition d’ici fin 2025 sur les sites institutionnels, et accompagnés d’un sujet zéro.

- Le format de l’épreuve est défini par le décret du 17 avril 2025 et consultable en ligne.

- Le dossier documentaire comprend quatre documents : obligatoirement un document audio ou vidéo, au moins un document texte et au moins un document iconographique. La durée maximale du document audio(-visuel) est de 5 minutes.

- Le dossier prend appui sur un programme limitatif. Matthieu VAUDIN précise que même si ces questions sont issues des programmes scolaires, il n’y a pas d’attente du jury en termes de connaissances ou compétences pédagogiques.

- Dans la 1ère partie (en anglais), les candidat·es restituent, analysent et commentent le document audio ou vidéo proposé au sein d’un dossier. Dans cette 1ère partie, il est attendu des candidat·es d’être capables :

- de rendre compte de manière organisée du contenu de l’ensemble du document audio(-visuel). En revanche, aucune restitution exhaustive d’un passage ne sera attendue ;

- d’analyser un support audio(-visuel) ou tout autre document ;

- d’expliciter comment les documents communiquent entre eux au sein du dossier et comment le dossier s’inscrit dans l’axe choisi.

- Dans la 2nde partie (en français), il ne s’agit pas d’adopter une approche didactique ; il n’existe aucune attente en termes de projection face à une classe. Il s’agit d’expliciter les implicites culturels du dossier comme on le ferait pour quelqu’un ne disposant pas des clefs de compréhension ni des connaissances relatives aux cultures mobilisées par le dossier. Les documents porteront sur de grands repères culturels des mondes anglophones censés être connus d’étudiant·es de niveau L3.

- Seconde épreuve d’admission : CD et MV déclarent n’avoir rien à ajouter aux informations très complètes déjà consultables en ligne.

Cédric BRUDERMANN introduit le second volet de la table ronde, à savoir la formation initiale et le rôle central des INSPE, où se joue la professionnalisation progressive des futur·es enseignant·es. Il salue l’expertise d’Alain FRUGIÈRE qui a accepté l’invitation de la SAES.

La formation

Alain FRUGIÈRE commence par rappeler que, s’il n’est pas angliciste mais biologiste, il connait le contexte des concours pour avoir présidé le CAPES externe de SVT et saisit l’importance de cet échange avec les formatrices et formateurs.

L’intervention d’AF s’appuie sur un diaporama accessible ici.

Il rappelle que la réforme actuelle s’inscrit dans un processus entamé de longue date, qui remonte à la Loi d’orientation sur l’éducation de 1989 portant création des IUFM et posant les principes de la formation des enseignant·es sur les mêmes bases que dans d’autres professions intellectuelles.

Cette professionnalisation se veut progressive, notamment pour éviter le choc d’une prise de fonction brutale : avant la réforme de 2022, 50% en moyenne des lauréat·es, tous concours confondus, n’avaient jamais été en présence d’élèves avant leur affectation au 1er septembre. Ce taux est passé à 30% après la réforme de 2022.

AF indique que tout n’a pas encore été décidé sur le sujet de la formation. Le décret du 17 avril 2025 fixe le cadre essentiel et, dans la mesure où il a été publié, un retour sur la réforme en cas de changement d’orientation politique est très peu probable. Quelques arrêtés ont été publiés depuis, et les référentiels de formation pour les langues devraient être rendus publics sous peu.

La formation est assurée par les INSPE et par les UFR, ainsi que dans les établissements scolaires conçus comme des lieux de formation à part entière en vertu de l’alternance qui est au cœur du dispositif. Il s’agit de proposer aux futur·es enseignant·es un accompagnement personnalisé, fondé sur le tutorat mixte (enseignement secondaire, université, INSPE), qui permet une acquisition progressive des compétences.

Le rôle des INSPE demeure central car déterminé par la loi (code de l’éducation).

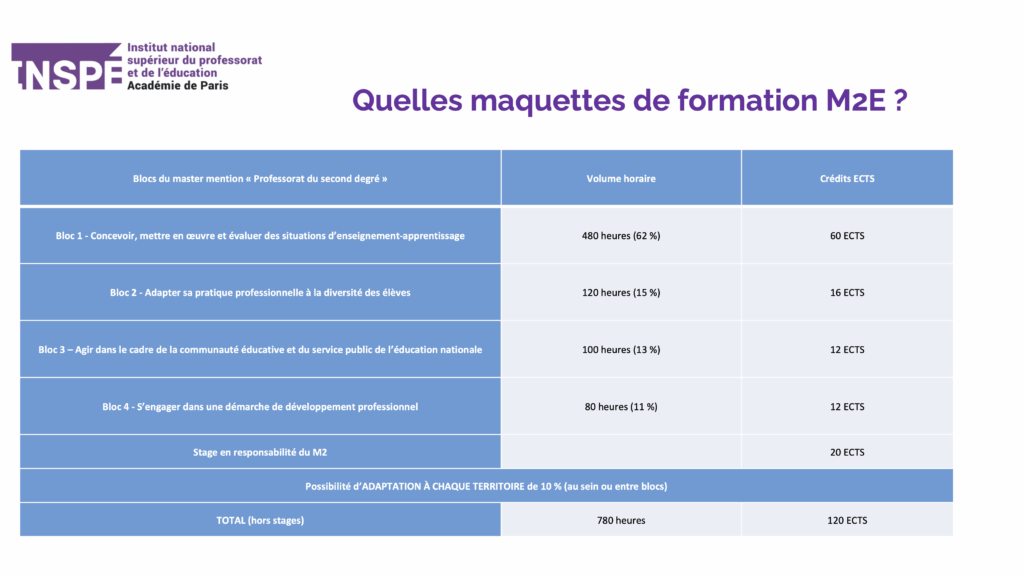

Les maquettes sont encore en phase d’accréditation ; elles devraient sortir le 30 mars 2026. Elles consisteront en 780 heures de formation organisées en 4 blocs. Il existera une flexibilité de +/- 10% en fonction des spécificités.

- Le bloc 1 est le plus important, qui comporte les éléments de didactique disciplinaire ainsi qu’un renforcement disciplinaire post-L3.

- Le bloc 2 inclut notamment la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers, l’égalité filles-garçons, la lutte contre les discriminations, la lutte contre la grande pauvreté, etc.

- Le bloc 3 incorpore les droits et devoirs des fonctionnaires : neutralité, valeurs de la République (qui font également l’objet de la seconde épreuve orale).

- Le bloc 4 inclut la réalisation du mémoire de Master, ancré dans le stage.

L’objectif général de la formation est l’acquisition progressive des compétences professionnelles du métier d’enseignant·e, dont la première est la maitrise des savoirs disciplinaires. Mais AF rappelle que cette maitrise n’est pas suffisante puisqu’elle doit faire l’objet d’une mise en œuvre pédagogique, ce qui est prévu par le bloc 1 ainsi que par le mémoire professionnel. Il est attendu des futur·es enseignant·es qu’ils et elles enseignent l’état actuel des connaissances universitaires, à l’aide des méthodes actuelles.

Au sujet de l’internationalisation, les étudiant·es en Master M2E étant fonctionnaires, toute mobilité devra se faire en accord avec le rectorat. La DGRH y est favorable, cela ne devrait donc pas poser de problème.

AF fournit ensuite quelques éléments d’information sur la future licence Professorat des écoles (cf. diaporama).

L’attractivité du métier est renforcée par un concours plus précoce permettant un meilleur continuum de formation, ainsi que par la rémunération en Master M2E. Celle-ci est progressive, de 1 400 € nets par mois en M1 à 1 800 € nets par mois en M2.

Cédric BRUDERMANN et Christelle LACASSAIN remercient Alain FRUGIÈRE et invitent la salle à poser quelques questions.

La première question porte sur le nombre de postes mis au concours L3. Matthieu VAUDIN répond qu’il n’est pas connu, mais le sera au plus tard la veille de la première épreuve d’admissibilité.

Une deuxième question porte sur le contenu à venir des maquettes du Master M2E : la collègue évoque la pauvreté des informations dont disposent les UFR dans son université, notamment en ce qui concerne la place du disciplinaire, qui suscite beaucoup d’inquiétude, et elle demande si le constat est le même dans d’autres académies. Alain FRUGIÈRE donne quelques indications sur la façon dont le travail progresse à Paris, et explique que le stade de l’élaboration des maquettes n’est pas encore atteint, puisque les référentiels de formation ne sont pas encore disponibles. Ils devraient l’être prochainement, et le travail sur les maquettes devrait commencer (à Paris) début novembre. AF précise que le cadrage du Master M2E est déjà très serré et la marge de manœuvre relativement faible. Il s’engage à faire remonter le besoin de plus grande communication exprimé par la collègue.

Cédric BRUDERMANN conclut la table ronde en remerciant les intervenant·es et en invitant à poursuivre la discussion dans les établissements.